自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者本人が「手書き」で作成する遺言書のことです。

自筆証書遺言については、民法上、厳格な要件が定められていますが(民968)、民法改正により、2019年より方式が一部緩和されるとともに、新たに法務局による「自筆証書遺言」の保管制度が開始されました。

今回は、遺言書で一般的に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較し、自筆証書遺言の要件や無効になるケース、2019年の改正内容、具体的な記載例をご紹介します。

目次

1. 公正証書遺言との違い

「自筆証書遺言」とは、遺言者本人自身が自筆(手書き)で作成する遺言書です。一方で、「公正証書遺言」は、公文書で、公証役場で公正証書の形で作成する遺言です。

自筆証書遺言は、気軽に作成できる一方で、自ら自筆で作成が必要となり、遺言書の要件を満たさない場合、無効になるおそれがあります。一方で、公正証書遺言の場合は、証人や公証役場での手続にはなりますが、口述で公証人が作成してくれるため、無効になるおそれはありません。比較すると以下の通りです。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

|---|---|---|

| 作成方法 | ご自身で自筆(代理人×) | 遺言の内容を公証人に口述して、公証人が作成 |

| 保管方法 | 自宅など。紛失、隠蔽のおそれあり | 公証役場。紛失隠ぺいの恐れなし |

| 証人の立ち合い | 不要 | 2人以上必要 |

| 遺言の様式 | 法務省令で決められている | 特になし |

| 費用(実費のみ) | 無料 | 相続財産による。平均3~5万円程度~ |

| 無効の可能性 | あり | なし |

| 検認の有無 | あり | 不要 |

検認手続とは、相続発生後、遺言書の存在を全ての相続人に知らせるとともに、偽造や変造を防止するための手続です。

「自筆証書遺言」の場合、原則として相続開始後遅滞なく、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります(民1004)。

なお、検認は、「法律上有効性」の確認手続であり、遺言の内容の妥当性を確認するものではありません。

2. 自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は、民法に厳格な要件が定められています。要件を満たさない場合は、遺言が無効になります。

(1) 要件

原則として、①全文を自ら手書き②作成日付、氏名を自書③署名押印の「3要件」が必要です(民968Ⅰ)。

| ① | 全文を自ら手書き | すべて遺言者本人が手書きで作成が必要。 一部でも代筆があると無効。録音テープ、録画× |

|---|---|---|

| ② | 作成日付、氏名を自署 | 遺言書を作成した「年月日」を手書きで記入(〇年〇月吉日×)。 |

| ③ | 署名押印 | 自筆によるフルネームの署名。署名は必ず遺言者1名のみ(夫婦2人共同不可)。 押印は認印でもOKだが、後々のトラブルを考えると実印がベター。 遺言書が数枚にわたる場合は、割印があるほうがベター(有効要件ではない)。 |

その他、相続人及び相続財産が特定できるように正確に記載します。

例えば、「妻に家を相続させ、長男に預金を相続させる」は、あいまいなため×です。具体的客観的な記載が必要です。

【自筆証書遺言 民法968条1項】

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

(2) 2019年改正 財産目録は手書きでなくてOK(2019年改正)

自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、民法改正により、必ずしも自筆する必要がなくなりました(民968Ⅱ)。例えば、財産目録をPCで作成したり、預金通帳コピー、不動産登記事項証明書等を添付することで、自筆証書遺言の一部として認められます。ただし、財産目録の各ページに署名押印が必要です(自筆証書本文と財産目録をとじたり,契印は要求されていませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましい)。

【自筆証書遺言 民法968条2項、3項】

2 ・・・自筆証書にこれと一体のものとして相続財産・・・の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉・・・に署名し、印を・・。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(3) 記載・保管・訂正方法等

●用紙や筆記用具に制約はありませんが、耐久性の高い紙、後から改ざんされない万年筆などがベターです。

●遺言書は封筒に入れ、封を行い、第三者に保管してもらう方が安全です(弁護士など)。

●裏面には「本遺言書は、私の死後、開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください」などと記載しておくと明確です。

●「訂正」する場合は、必ず、訂正場所に二重線を引き、押印の上、正しい文字を記載します。

そのうえで、遺言書の余白に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記、署名を行います。

3. 遺言書作成時の留意事項

(1) 遺言執行者の選任

例えば、相続人が複数いる場合、相続財産の名義変更の際は、相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要となります。遺言の受遺者単独では名義変更等を行えません。

遺言執行者とは、遺言内容を正確に実行する人のことです。遺言書で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言執行者の署名押印・印鑑証明書だけで名義変更手続が可能となります。例えば、相続人間で協力が得られない場合でも、遺言執行者は単独で不動産登記を進めることが可能な点や、他の相続人による財産の処分などを抑止することも可能ですので、「遺言執行者」を指定しておく方が、相続手続をスムーズに進めることが可能です。

(2) 遺留分に配慮

遺留分とは、遺言でも奪われない最低限度の「相続財産」に対する取り分の権利です。兄弟姉妹には認められていません。遺留分を侵害された相続人は、相続開始後、他の相続人に対して、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

法律上、「遺留分を侵害する遺言」そのものは「有効」ですが、相続人間でもめる可能性が高いため、遺留分に配慮のうえ、遺言書を作成しておく方がトラブル防止につながります。

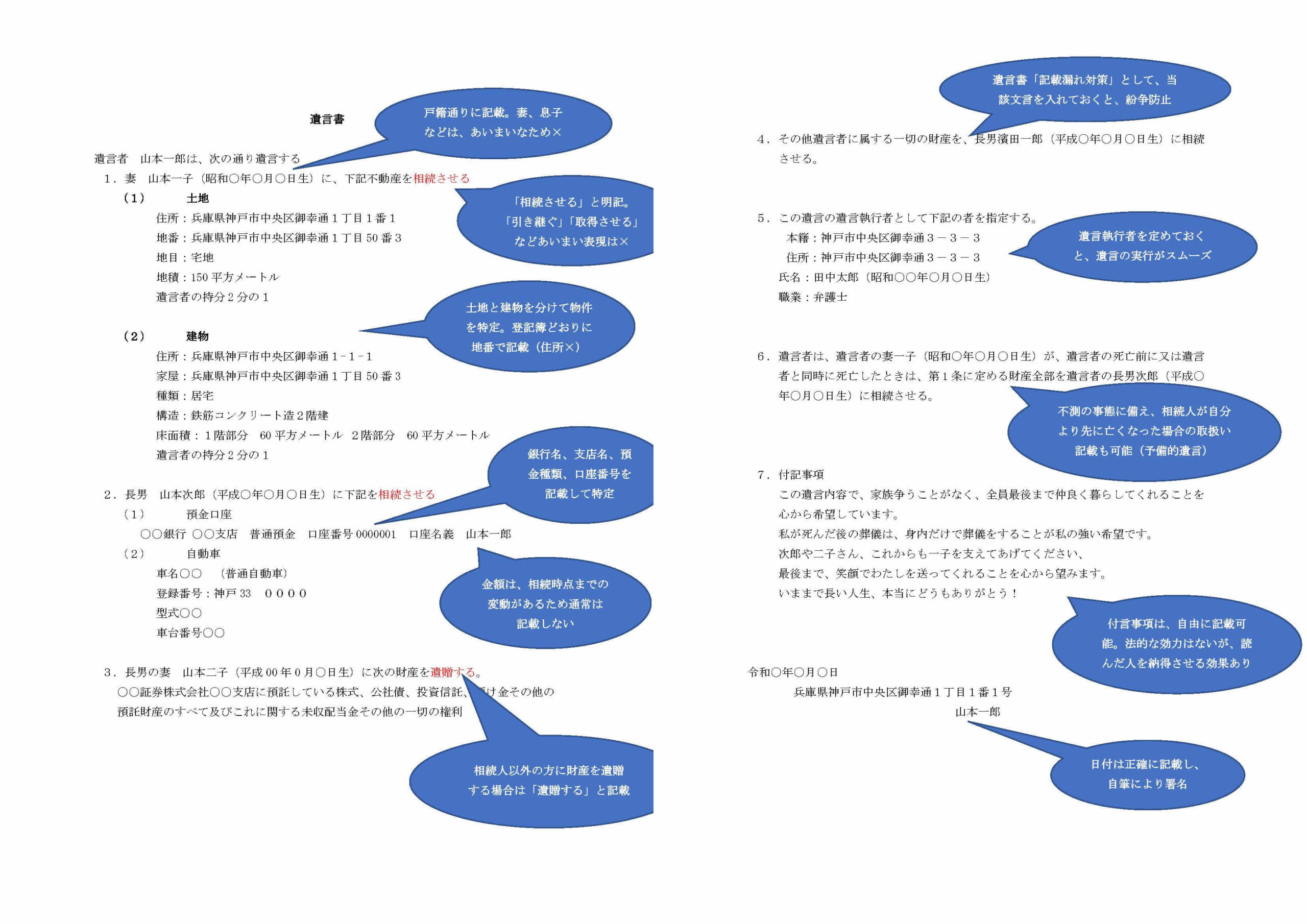

4. 自筆証書遺言の記載例

5. 2020年「自筆証書遺言の保管制度」

2020年7月より、法務局で「自筆証書遺言」を保管してもらえる制度が始まりました。

当該制度により、遺言の紛失等のリスクが大幅に軽減されます。こちらについては、Q113をご参照ください。

6. 参照URL

(法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html