不動産を購入する場合、資金や住宅ローンの関係等で、不動産を共有名義で登記するケースもあると思います。

例えば、夫婦で不動産を折半して購入する場合に、出資額に応じた「共有名義」で登記を行うケースなどです。

こういった、自宅が「共有名義」の場合、土地は、相続税上どのような評価が行われるのでしょうか?

また、相続税上は、「小規模宅地等の特例」(特定居住用宅地等の特例)という制度があります。亡くなられた方等が「居住」していた土地を相続(遺贈)する場合、一定要件を満たす場合は、土地の評価額が80%減額できる制度です。

今回は、「自宅」として利用している場合を前提に、「土地」あるいは「建物」が共有名義の場合の、相続税上の「土地の評価区分」及び「小規模宅地等の特例」との関係につき、解説します。

目次

1. 自宅敷地の相続税評価と小規模宅地等の特例

(1) 自宅に係る敷地の相続税評価区分

自宅として利用している場合の宅地は、「自用地」と呼ばれ、「路線価ないし固定資産税評価額」で行います。

一方、他人に有償賃貸する場合は、通常、借地権や借家権の分だけ、土地の評価額は下がります。ただし、例えば、家族間等における「無償」の使用貸借の場合、「使用貸借の権利」は弱いものとされ、借地権や借家権部分の評価は差し引けません。

(2) 特定居住用宅地等の特例

亡くなられた方等が「居住」していた土地を相続(遺贈)する場合、一定要件を満たす場合は、土地の評価額が80%減額できる制度です。詳しくはQ22をご参照ください。

2. 土地が共有の場合

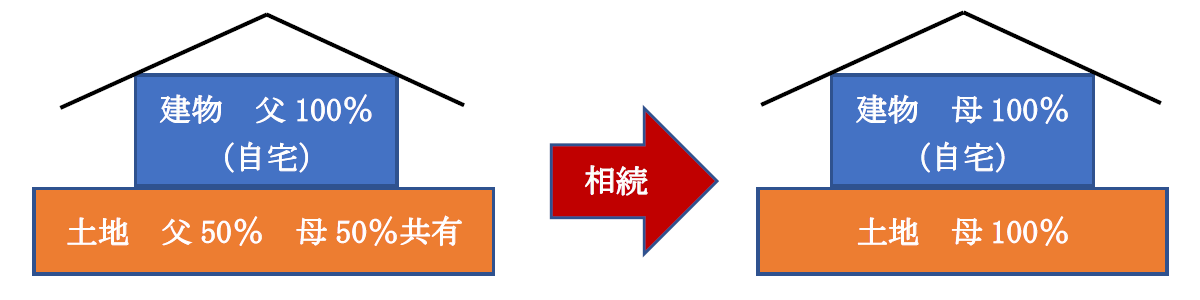

まず、「土地」が共有の場合です。事例をもとに解説します。

(イメージ図)

(1) 「父の共有持ち分」の敷地50㎡

①土地の評価区分

「父の共有持ち分」である敷地は、「自宅」として居住していますので、「自用地評価」となり、相続税上の評価減はありません。

②小規模宅地等の特例との関係

当該土地は、父自身が居住していますので、「特定居住用宅地等の特例」の適用が可能です。

(2) 「母の共有持ち分」の敷地50㎡

「母の共有持ち分」である敷地は、元々母の持ち分ですので、今回の相続対象外となり、関係ありません。

(3) まとめ

| 生前区分 | 対象 | 評価区分 | 小規模宅地等との関係 | 居住区分 |

|---|---|---|---|---|

| 父共有持ち分の敷地 | 50㎡ | 自用地 | 特定居住用宅地等の特例適用OK | 本人居住 |

| 母共有持ち分の敷地 | 50㎡ | ― | ― | ― |

3. 建物が共有の場合

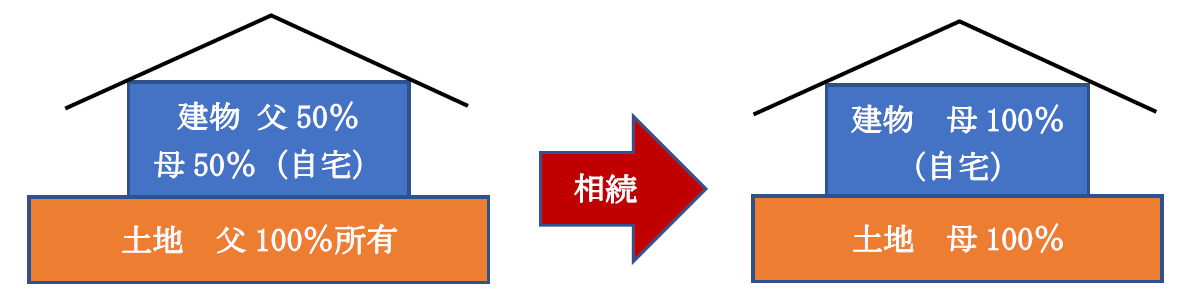

次に、「建物」が共有の場合です。

(イメージ図)

(1) 「父建物共有持ち分」の敷地50㎡(敷地所有者は父)

①土地の評価区分

「父の建物共有持ち分」の敷地は、「自宅」として居住していますので、「自用地評価」となり、相続税上の評価減はありません。

②小規模宅地等の特例との関係

「父の建物共有持ち分」の敷地は、父自身が居住していますので、「特定居住用宅地等の特例」の適用が可能です。

(2) 「母建物共有持ち分」の敷地50㎡(敷地所有者は父)

①土地の評価区分

「母の建物共有持ち分」の敷地は、父所有となりますので、当該土地も相続税の課税対象となります。

当該土地は、母は所有権を有しておりませんが、家族間のため、当該敷地は父から土地を無償で借りています(=使用貸借)。

使用貸借の場合、「借地権はゼロ」で評価しますので、結論、母持ち分建物に対応する土地は、「自用地」評価となります。詳しくは、Q33をご参照ください。

②小規模宅地等の特例との関係

建物共有登記の場合は、誰がどの部分を所有しているか?の明確な区分はないため、1棟の建物全体が、本人(被相続人)が居住していた建物と取り扱われ、「特定居住用宅地等の特例」の対象となります。詳しくは、Q27をご参照ください。

結論、建物が共有名義の場合は、父所有土地100㎡すべてが、「小規模宅地等の特例」の対象となります。

(3) まとめ

| 生前区分 | 対象 | 評価区分 | 小規模宅地等との関係 | 居住区分 |

|---|---|---|---|---|

| 父建物共有持ち分の敷地 | 50㎡ | 自用地 | 特定居住用宅地等の特例適用OK | 本人居住 |

| 母建物共有持ち分の敷地 | 50㎡ | 自用地 | 特定居住用宅地等の特例適用OK | 本人居住 |

次回は、「貸家」の場合の「小規模宅地等との特例」の関係をまとめます。