例えば、ご自身のお父親がバツイチで、前妻との間に子供がいるケースを考えます。

この場合、ご自身と、父親の前妻の子供は、半血兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹、異母兄弟姉妹)となります。

こういった半血兄弟姉妹の場合も、父親の相続に関しての「法定相続人」という点では、同じ立場となります。

しかし、半血兄弟の法定相続割合については、相続の場面によって、異なるケースがあります。

そこで今回は、「半血兄弟姉妹にかかる相続権」につき解説します。

目次

1. 半血兄弟姉妹の具体例

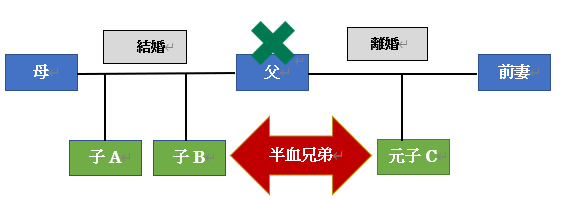

半血兄弟姉妹のイメージは以下となります。

●父は、バツイチで、前妻との間に子供Cがいる。

●父が死亡した。相続人は、配偶者と子A、B(子はいずれも独身)とする。

この場合の、A・BとCの関係は、半血兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、腹違いの兄弟姉妹)となります。

こういった、半血兄弟姉妹でも、民法上は「兄弟姉妹」と取り扱われますので、同じ「法定相続人」になります。

なお、父母の双方を同じくする兄弟姉妹A・Bは「全血兄弟姉妹」と呼ばれます。

2. 半血兄弟姉妹の法定相続割合

半血兄弟は、法定相続人という点では共通していますが、「法定相続割合」が異なるケースがあります。

(1)民法900条4号の規定

民法900条4号の規定は以下の通りです。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

・・・

4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

上記民法900条4号は、前段で、第1順位の「子」としての相続人、つまり父母の財産を受け継ぐ場合は、「全血」「半血」の区別はなく、各自の相続分は等分と規定されています。一方、4号後段は、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2」と規定されています。

当該後段の規定は、あくまで第3順位の「兄弟姉妹の相続」の場合に、半血兄弟の相続分が全血兄弟の1/2となることを示しています。つまり、第一順位の「子」として親の財産を相続する場合と、第3順位の「兄弟」として兄弟の財産を相続する場合で、法定相続割合が異なるということになります。

以下、それぞれに分けて解説します。

(2)親の財産を半血兄弟姉妹で相続する場合

この場合、半血兄弟姉妹の法定相続割合は同じとなります。

例えば、上記の例では、AB及び腹違いの兄弟Cは、「兄弟関係」になりますので、配偶者1/2、ABCは、それぞれ1/6ずつ等分の法定相続割合となります。

(3)兄弟の財産を半血兄弟姉妹で相続する場合

例えば、先の事例で、母も既に死亡していて、独身の子Aが死亡した場合を考えます。

この場合、Aは独身かつ、親も既に他界しているため、Aの財産の法定相続人は、第三順位の兄弟Bと、腹違いの兄弟Cとなります。

この場合、腹違いの子Cの法定相続割合は、両親が同じ兄弟姉妹(B)の1/2となります。

法定相続割合は、Bは2/3、Cは1/3となります。

3. 非嫡出子とは?半血兄弟姉妹との違い

(1)非嫡出子とは?

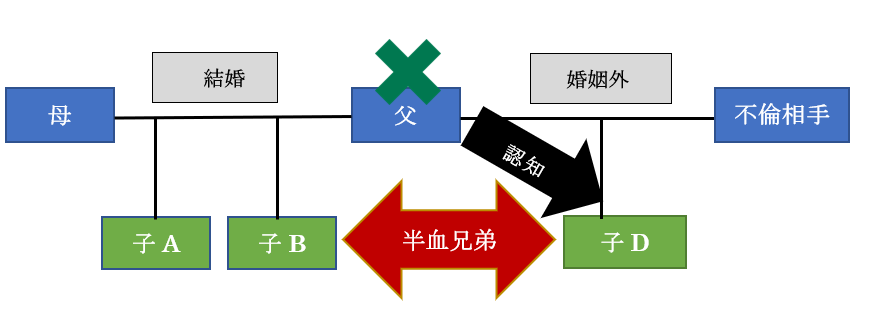

婚姻関係のある配偶者との間の子供は、「嫡出子」と呼ばれます。前妻との間の子供も、婚姻関係のある際に生まれた子供は「嫡出子」となります。一方、婚姻関係のないパートナーとの間の子供は「非嫡出子」と呼ばれます。こういった「非嫡出子」は、認知することで相続権が発生します(民779)。

上記事例の子供Cは、前妻と婚姻関係がある時点の子供ですので、「非嫡出子」ではなく、「嫡出子」となり、認知等に関係なく、当然に「法定相続人」となります。

一方、子供Cが、前妻との子供ではなく、例えば不倫相手の子供など婚姻外の子供で、父が認知している場合は「非嫡出子」となります。

(2)非嫡出子の法定相続割合

従来、認知された「非嫡出子」の法定相続分は、嫡出子の1/2という規定がありましたが、平成25年の民法改正により、現在は、嫡出子であれ非嫡出子であれ、原則として、法定相続分に違いはありません。

(3)半血兄弟の条文との関係

ただし、平成25年の民法改正後も、先ほどの「半血兄弟」の法定相続分の条文は残っています。

したがって、認知された非嫡出子についても、「半血兄弟」の条文は適用されることになります。

例えば、上記のような子供Dは「非嫡出子」となります。父親がDを認知している場合は、相続権が発生します。

この場合、Dが第一順位の子供として相続する場合は、全血兄弟A・Bと同じ法定相続割合となりますが、第三順位として相続する場合は、全血兄弟A・Bの1/2の法定相続割合となります。

4. 半血兄弟姉妹が生じるケース

上記を踏まえて、「半血兄弟姉妹」が生じるケースをまとめると、以下のケースとなります。

●前妻との間に生まれた子供

●父親が認知した子供(非嫡出子)

●父親に対して認知請求した子供(非嫡出子)(※)

(※)父親が死亡後、3年間は、子どもの方から「死後認知請求」ができます。この場合は、急に相続人が現れる可能性が高いですので、注意が必要です。

5. 半血兄弟がいる場合の留意事項

半血兄弟は、同じ法定相続人となりますので、遺産分割協議を行い、遺産の配分を決定する必要があります。

ただし、半血兄弟は、面識がないケースが多いため、相続でもめるケースも多いです。

留意事項は以下の点となります。

(1)連絡先を確認

そもそも、半血兄弟の所在が不明の場合もあります。

こういった場合、戸籍を手掛かりに所在が分かるケースもあります。

半血兄弟の本籍地の市区町村役場から、「戸籍の附票」を取り寄せます。「戸籍の附票」には、戸籍の在籍者の氏名のほか、現住所などが記載されています。

戸籍の附票は誰でも入手できるわけではありませんので、専門家(行政書士等)に依頼する流れになります。

(2)遺贈・死因贈与・遺言等を活用

生前贈与や遺言、あるいは死因贈与契約を活用し、あらかじめ、ご自身の相続財産を確保しておくことが考えられます。

ただし、遺留分が認められる相続に関しては、遺留分に留意して遺言等の作成を行う必要がある点には留意が必要です。